非遗里的太谷

—— 国家级非物质文化遗产项目熠熠生辉

|

| 鑫饼记第五代国家级传承人: 李俊翠 李俊伟 李俊瑞 |

|

| 烤制太谷饼 |

|

| 龟龄集酒 |

|

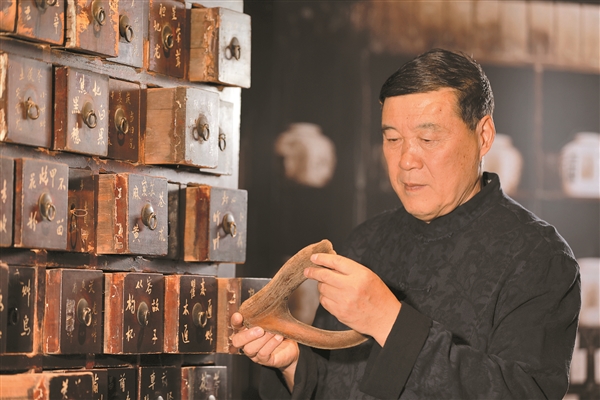

| 中医传统制剂方法国家级传承人: 柳惠武 |

|

| 剧目《劝烟》 |

|

| 太谷秧歌国家级传承人: 白美云 |

|

| 太谷秧歌国家级传承人: 孙贵明 |

|

| 剧目《当板箱》 |

|

| 太谷形意拳国家级传承人: 宋光华 |

|

| 弓步背刀 |

|

| 提膝劈剑 |

太谷,位于山西省中部,是晋商的发祥地之一,以拥有丰富的非物质文化遗产著称。太谷的非遗文化种类繁多,涵盖了国家级、省级、市级和县级多个级别,包括传统戏剧、民间艺术、中医传统制作技艺、手工技艺、中医诊疗法、特色饮食等多个方面。太谷的非遗文化不仅具有深厚的历史文化底蕴,也是研究当地社会历史、民俗风情和艺术发展的重要资源。

太谷饼

“平遥的牛肉太谷的饼……”随着歌唱家郭兰英《夸土产》的歌声,太谷饼的美名传遍全国。

太谷饼,原名油甘饼、甘饼、烧饼,具有甜而不腻、酥而不碎、味美鲜香等特点,以香、酥、绵、软闻名全国,享有“糕点之王”的美称。2021年,太谷饼被列入第五批国家级非物质文化遗产扩展项目名录。

最早生产、出售太谷饼的店铺有天和居、荣欣堂、鑫炳记、文成堂。其传统制作技艺大体相同,各家仅在选料用料、做工火候上稍有差距。

太谷饼的主要原料有小麦粉、胡麻油、白芝麻、大麦、米粞、芝麻、白冰糖、蜂蜜、蛋清、水。

烤制好的太谷饼呈圆形,表皮为茶黄色,粘有脱了皮的芝麻仁。冷食此饼,酥而不硬、软而不皮,而且储存时间长,久储味道不变,既可作茶点,也可旅行食用,还是人们相互馈赠的上好礼品。太谷饼有散装、礼盒装、易拉罐包装、瓷坛包装等。

慈禧太后对太谷饼情有独钟,将其封为宫廷贡品。清末时,太谷饼已行销北京、天津、西安、兰州、包头、张家口等地。现在,太谷从事太谷饼生产的企业众多,比较出名的有荣欣堂、鑫炳记、鼓楼、喜荣等企业。其中,荣欣堂、鑫炳记传承历史较为久远。

(王琪 侯帆 张可 郭冬平)

百年国药

龟龄集,人称“九转金丹”,系中国最早的中药复方升炼剂,距今已有400多年历史,素有“养生国宝”的美称。2008年,龟龄集被列入国家级非物质文化遗产名录。

龟龄集处方严谨、配料珍奇,广集天上飞物如蜻蜓,陆地逐物如鹿茸,水中游物如海马,遍采植物根(熟地)、茎(锁阳)、叶(淫羊藿)、花(丁香)、果(枸杞),更有浅表矿物(大青盐)、深层矿物(石燕)等,共计28味,应28星宿。外归三才五行,暗合九宫八卦,形成一个以补气、固肾、强身、健脑为主,养阴、生津、润燥为辅,既扶正又祛邪的完整的具有特效的慢性滋补妙方。

龟龄集炮制工艺精湛,升炼技术沿袭了道家炼丹的神秘和玄妙,故疗效卓越,历享盛誉。

定坤丹,又称“定坤丸”,为清代乾隆年间宫闱圣药,意为“坤宫得到安定”,是著名的补血养血调经药。后流入广誉远前身“广升药店”。属于“古方所未备,珍秘而不传”的国家级保密处方。2011年,定坤丹被列入国家级非物质文化遗产名录。

定坤丹甄选30味道地名贵药材:西红花、文山三七、滇鸡血藤膏等9味活血化瘀药材;东阿阿胶、东北红参等补气养血药材;鹿茸、干姜等温补温调中药。围绕“女子以肝为先天”“女子以血为本”“肾藏精主生殖”的生理特征,达到滋补气血、调经舒郁的作用,用于气血两虚、气滞血瘀所致的月经不调、行经止痛。

定坤丹的每一味药材都经过严格把关,并遵循280道古法炮制工序,从火候、时间、辅料投放到炒炙的颜色、气味等,全部由有着数十年从业经验并得师承的老药工亲自把关操作,每道工序都设有严格的工艺参数和要求,能够让药材发挥出良好的药效。

定坤丹疗效显著,驰名中外,畅销全国各省市,并外销英、法、泰、印尼、日本、新加坡等国。

安宫牛黄丸是我国传统药物中最负盛名的急症用药。中医将其与紫雪丹、至宝丹并称为“凉开(温病)三宝”,并奉为“三宝”之首。2014年,安宫牛黄丸被列入国家级非物质文化遗产名录。

安宫牛黄丸由牛黄、郁金、水牛角浓缩粉、黄连、朱砂、栀子、雄黄、黄芩、珍珠、冰片、麝香11味药物组成,组方严谨。

安宫牛黄丸制作工艺讲究,其合坨时需经“打百蜜”“圈百日”等秘而不传的独特工艺。制作丸药时,在模具上涂抹少许香油,将搓好的药条置于模具上,填实半圆形水槽,然后用另一片模具合拢挤压,逐个切割制丸。要求大小均一,重量相差无几,需特殊的手工技艺。

安宫牛黄丸由广升远自制推销。1949年后,广升远并入广誉远,广誉远成为少数生产安宫牛黄丸的厂家。1949年后,其制作技艺师徒传承至今。

(侯帆 王琪 张可 郭冬平)

太谷秧歌

太谷秧歌,也叫“晋中秧歌”“祁太秧歌”。最初是劳动者伴随着农事活动而传唱的一种民间小调,后在吸收借鉴和融合外地民间艺术的基础上,逐渐发展成为独具地方特色的民歌体系。2008年,太谷秧歌被列入国家级非物质文化遗产保护项目名录。

太谷秧歌最突出的一个特征是一戏一曲,一个剧目,一个曲子,剧名即曲名。300多个剧目,便有300多个曲调。绝大部分题材源于当地的民间生活,就地取材、即兴编词,信手拈来、幽默诙谐。演员能根据剧情、角色的不同,将喜怒哀乐演唱得声情并茂、动人心弦。

太谷秧歌吸收融合了众多民间艺术,尤其是北方少数民族的艺术风格,有的曲调优美,节奏舒展,长于抒情,如《绣花灯》《采棉花》等;有的节奏紧凑,音调简洁,善于叙事,如《换碗》《洗衣计》等;有的活泼轻快,清新开朗,适于载歌载舞的表演,如《看秧歌》《大挑菜》等;有的曲调低回委婉,适于表现悲剧性的内容,如《起解苏三》《郭巨埋儿》等。

太谷秧歌的行当分生、旦、丑,生又分文生、武生、老生、须生、娃娃生等,旦又分花旦、青衣、小旦、老旦、彩旦、妖旦等,丑分为小丑和大丑。

太谷秧歌以山西太谷当地的方言演唱,伴奏音乐分为文场和武场,文场由弦乐和管乐组成,武场由打击乐组成。

太谷秧歌有完整的戏神崇拜仪式,戏班在每次演出的首场前,会对戏神“老郎爷”举行拜祭仪式。演出结束后,会在戏台墙壁上题写戏班的名称。

千百年来,太谷秧歌以其曲调优美、通俗易懂、短小精悍、朗朗上口而广泛流传于山西中部的太谷、祁县、榆次、清徐、平遥、文水、交城、汾阳、晋源、古交、寿阳等县(市),深受广大人民群众喜爱。

(侯帆 王琪 张可 郭冬平)

太谷形意拳

形意拳发源于太谷,是我国三大内家拳之一。它不仅是集健身、演艺、技击于一体的体育项目,而且具有深远的传统文化内涵。2011年,形意拳被列入第三批国家级非物质文化遗产名录。

形意拳之“形”,指的是外在形象,肢体在运动中所表现出的动作举止,意示此拳“远取诸物,近取诸身”,吸取多种动物之特长;形意拳之“意”,指的是内在意念、意识。该拳象形取意,取法为拳,要求“心意诚于中、肢体形于外”,外在之形与内在之意合而为一,故称之为“形意拳”。

太谷形意拳劲力雄浑,刚猛遒劲,与其功法训练密不可分。其中,三体式桩功为该拳的根基,既能壮内强外,又能培养周身之争力与整劲,有“一桩顶三功”之妙。

形意拳模仿动物技能之长,创造了十二形拳,即:龙、虎、猴、马、蛇、鸡、鹰、熊、骀、鼍、鹞、燕十二种动物的象形练法,形成了形意拳的主要套路内容和基本拳法。

形意拳起势动作,面南向北,居右虚左;行功走趟,左右往返,循环不已;收势结束,有始有终,回归原地。其演练套路,以传统风水理论中的方位学为基本特征。

太谷形意拳不尚花架,古朴实用。其技法有“要道”“打法”“顾法”,又有头、肩、肘、手、胯、膝、脚、臀、腹等十五打法,以及根据五行拳、十二形拳等套路中的技法融合各种“绝技”编创而成的七十二技法等。太谷形意拳传人正是借助这些技法,通过“撕扒”实战来提高技艺。其具体训练手段如以死桩、活桩、化桩为步骤的操桩试手,也有双人搓手形式的模拟实战,强调在真打实战中积累经验、求得进步。

太谷形意拳的发展时间长、传承人较多,技艺与理论知识较为完善,现在有越来越多的人参与到习练形意拳的行列。目前,太谷形意拳内有两支系,即车氏和宋氏,弟子遍及全球,影响深远。

(侯帆 王琪 张可 郭冬平)

本版摄影 张 可