“小太谷”寻访记

|

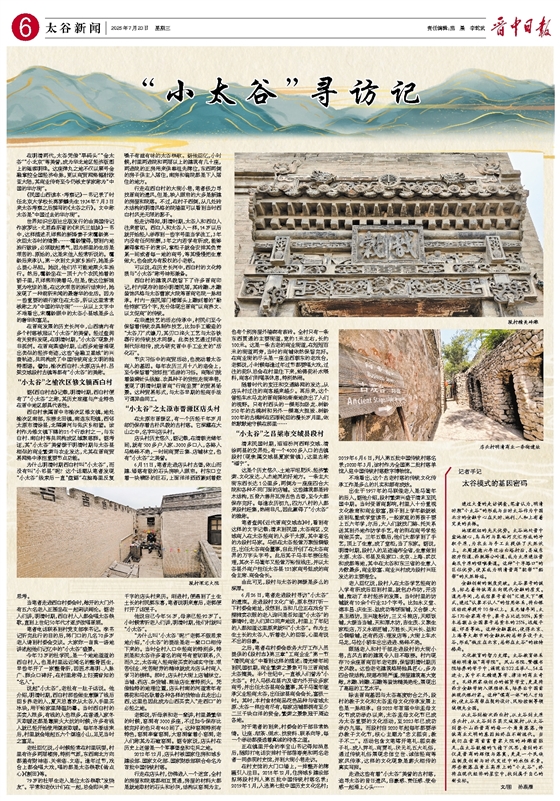

| 段村精美砖雕 |

|

| 店头村明清商业一条街遗址 |

|

| 段村深宅大院 |

在明清两代,太谷凭借“旱码头”“金太谷”“小北京”等美誉,成为华北地区经济版图上的璀璨明珠。这座弹丸之地不仅以票号金融掌控全国经济命脉,更以商贸网络辐射欧亚大陆,其商业传奇至今仍被史学家称为“中国的华尔街”。

《民国山西读本·考察记》一书记录了时任北京大学校长蒋梦麟先生1934年7月3日来太谷考察之后撰写的《太谷之行》。文中称太谷是“中国过去的华尔街”。

世界知识出版社出版发行的由美国传记作家罗比·尤恩森所著的《宋氏三姐妹》一书中,这样描述孔祥熙的新婚妻子宋霭龄第一次回太谷时的情景:……霭龄懂得,要到内地旅行跋涉,必须鼓起勇气,因为那里的生活是艰苦的、原始的,这是宋佳人经常听说的。霭龄后来承认,第一次到丈夫家乡旅行,她是多么提心吊胆。她说,他们尽可能地乘火车旅行。然后,霭龄坐在一顶十六个农民抬着的轿子里,孔祥熙则骑着马,但是,使这位新娘更为吃惊的是,在这次艰苦的旅行结束时,她发现了一种前所未闻的最奢华的生活。因为一些重要的银行家住在太谷,所以这里常常被称之为“中国的华尔街”……从以上文字中不难看出,宋霭龄眼中的太谷小县城是多么的奢华和富足。

在晋商发展的历史长河中,山西境内有多个村落被冠以“小太谷”的美誉。经过查阅有关资料发现,在明清时期,“小太谷”现象并非孤例。在晋商鼎盛时期,山西多地曾涌现出类似的经济奇迹,这些“金融卫星城”的兴衰轨迹,共同构成了中国传统商业文明的独特图谱。譬如,榆次西白村、太原店头村、吕梁交城段村古镇等都有“小太谷”的美称。

“小太谷”之榆次区修文镇西白村

据《西白村志》记载,明清时期,西白村便有了“小太谷”之称,其历史底蕴与产业特色在晋中地区颇具代表性。

西白村隶属晋中市榆次区修文镇,地处榆次区南部,东接北田镇,南连东阳镇,西邻太原市清徐县,北隔潇河与张庆乡相望。该村作为修文镇下辖的21个行政村之一,与东白村、南白村等共同构成区域聚落群。据考证,其“小太谷”美誉源于明清时期与太谷县相似的商业繁荣与农业发达,尤其在晋商贸易网络中承担重要节点功能。

为什么明清时期西白村叫“小太谷”,而没有叫“小祁县”呢?这个话题从笔者发现“小太谷”线索后一直“盘踞”在脑海里反复思考。

当笔者走进西白村委会时,敞开的大门外有五六名老人正围坐在一起闲谈阔论。据老人们讲,明清时期,西白村人人都会唱太谷秧歌,直到上世纪50年代才逐步改唱晋剧。

笔者电话联系到村党支部李书记。李书记听完此行的目的后,将门口的几名70多岁老人请到村委会交谈。大家你一言我一语地讲述起他们记忆中的“小太谷”盛景。

今年73岁的杜学民,是一个地地道道的西白村人,也是村里远近闻名的整骨医生,早些年开了一家整骨所,因医术高明、人脉广、群众口碑好,在村里称得上妇孺皆知的“名人”。

说起“小太谷”,老杜有一肚子话说。他介绍,明清时期,西白村那些做生意赚了钱后回乡养老的人,夏天总喜欢从太谷人手里买冰块,用于给家里降温防暑。当时西白村的买卖人很多,有钱的人也很多,在普通人家冬天取暖还都是靠柴火大炕的时候,许多有钱人就已经开始使用煤炭取暖。每年冬季结束后,村里就会堆起五六个煤渣小山,足见当时之富足。

老杜回忆说,小时候经常在村里玩耍,村里有许多两层楼房,特别气派,东西南北方向都盖有财神庙、关帝庙、文庙。逢年过节,戏台上都会唱大戏,唱的都是太谷秧歌《偷点心》《割田》等。

79岁的杜甲生老人是位太谷秧歌“发烧友”。平常和老伙计们在一起,总会即兴来一嗓子有滋有味的太谷秧歌。据他回忆,小时候,村里两进院和两层以上的建筑有几十座,两进院的正房用来供奉祖先牌位,东西两侧的房子供主人居住,南房和偏院都是下人居住的地方。

行走在西白村的大街小巷,笔者极力寻找晋商的遗风,但是,映入眼帘的大多是新建的房屋和院落。不过,在村子西侧,从几处砖木结构的明清风格的院墙里可以看到当时西白村风光无限的影子。

经走访得知,明清时期,太谷人和西白人往来密切。西白人和太谷人一样,14岁以后就开始经人举荐到一些字号里当学徒工,3年内没有任何报酬,3年之内若学有所成,能够赢得掌柜子的赏识,掌柜子就会安排其负责某一间或者每一地的商号,等其慢慢把生意做大,也会成为有股权的小老板。

可以说,在历史长河中,西白村的文化特质与“小太谷”称号神形兼备。

西白村的建筑风貌留下了许多晋商印记,村内现存的部分明清民居,其砖雕、木雕装饰风格与太谷曹家大院等晋商宅院一脉相承。村内一座民居门楼墀头上雕刻着的“勤俭持家”四个字,充分体现出晋商“以商养文、以文促商”的传统。

在非遗技艺的活态传承中,村民们至今保留着传统农具制作技艺,比如手工锻造的“太谷刀”式镰刀,其刃口淬火工艺与太谷铁器行的传统技术同源。此类技艺通过师徒制代际相传,成为研究晋中手工业史的“活化石”。

节庆习俗中的商贸活动,也流动着太谷商人的基因。每年农历三月十八的庙会上,至今保留着“货郎担”巡游的习俗。商贩们挑着装满针头线脑、农具种子的货担走街串巷,重现了明清时期晋商“行商坐贾”的贸易场景。这种贸易形式,与太谷早期的经商手法可谓异曲同工。

“小太谷”之太原市晋源区店头村

在太原市晋源区,有一个历经千年岁月却仍保存着古朴风貌的古村落。它深藏在大山之中,名字叫店头村。

店头村历史悠久,据记载,在清朝光绪年间,就有500多户人家、3000多口人,各路人马络绎不绝,一时间商贾云集、店铺林立,也有“小太谷”之美誉。

6月11日,笔者走进店头村古堡,依山而建、错落有致的石头房映入眼帘。村东口立着一块横卧的巨石,上面洋洋洒洒篆刻着数千字的店头村来历。刚进村,便遇到了土生土长的村民郭东喜,笔者说明来意后,老郭便打开了话匣子。

他说自己今年56岁,母亲已经92岁了。小时候常听老人们讲,明清时期,他们村就叫“小太谷”。

“为什么叫‘小太谷’呢?”老郭不假思索地介绍,“小太谷”的提法是老一辈口口相传下来的。当时全村人口中经商的特别多,特别是和太谷许多著名的商号有密切联系,久而久之,太谷商人经商做买卖的诚实守信、艰苦创业、吃苦耐劳的精神就成为店头村商人学习的榜样。那时,店头村大街上店铺林立,当铺、药店、杂货铺、粮油店生意特别火。凭借独特的地理位置,店头村南的河道常年有骆驼和马匹驮着各种各样的货物由此走出山西,这里也因此成为山西买卖人“走西口”的必经之地。

老郭说,听母亲和老一辈讲,村里最繁华的时候,窑洞有3000多座,不过如今保存比较完好的也只有460间了。这种窑洞特别有特色,窑洞串套窑洞,大窑洞套着小窑洞,老人们称其为石碹窑洞。据专家说,店头村在历史上还曾是一个军事堡垒和屯兵之地。

2012年12月,店头村被国家住房和城乡建设部、国家文化部、国家财政部联合命名为首批中国传统村落。

行走在店头村,仿佛进入一个迷宫,全村的房屋和院落都相互贯通,房屋的材料大都是就地取材的石头和沙灰,结构以窑洞为主,也有个别房屋外墙砌有表砖。全村只有一条东西贯通的主要街道,宽约1米左右,长约100米。这是一条古老的商业街道,在短短百米的街道两旁,当时的商铺依然保留完好。在商业街的尽头是一座坐西朝东的老戏台,老郭说,小时候每逢过年过节都要唱大戏,过往的驼队总会在村里住下来,给骆驼补水喂料,商客们则喝茶休息,特别热闹。

随着时代的变迁和交通路网的发达,从店头村过往的商客越来越少。再后来,这个曾经车水马龙的晋商驿站渐渐地淡出了人们的视野。只有村西头的一棵形如卧龙、树龄250年的古槐树和另外一棵高大挺拔、树龄200年的古槐树在四季轮回的漫长岁月里,依然默默地守候在那里……

“小太谷”之吕梁市交城县段村

清末民国时期,滔滔汾河西畔交城、清徐两县的交界处,有一个4000多人口的古镇段村(现隶属交城县夏家营镇),这里古称“福宁”。

这是个历史悠久、土地平坦肥沃、经济繁荣、文化发达、人杰地灵的好地方。一条主大街东西长达1公里多,两侧为一座座四合大院和各种不同门面的店铺。这些建筑都是砖木结构,五脊六兽井瓦房古色古香,至今大都保存完好。每逢农历初九,四方八村的人都来段村赶集,热闹非凡,因此赢得了“小太谷”的雅称。

笔者查阅《近代晋商交城志》时,看到有这样的文字记载:清末到民国,太谷商区,交城商人在太谷经商的人多于太原,其中著名的为段村马家。马极在太谷经营万聚恒绸缎庄,出任太谷商会董事,自此开创了在太谷商界的万字头字号。此后其子马丰年接任经理,其次子马嵩年又经营万裕恒钱庄,并以太谷县外商户担任太谷县121家商号组成的商会主席、商会会长。

由此可见,段村与太谷的渊源是多么的深厚。

6月26日,笔者走进段村寻访“小太谷”的遗痕。走进段村文化广场,原本想打听一下村委会地址,没想到,当和几位正在戏台下摆摊卖衣服的老人询问是否知道“小太谷”的事情时,老人们异口同声地说,村里上了年纪的人都知道这里原来就叫“小太谷”。作为土生土长的太谷人,听着老人的回答,心里有说不出的自豪。

之后,笔者在村委会政务大厅工作人员提供的《段村志》第三章“工商企业”第一节“清民商业”中看到这样的描述:清光绪年间到民国初期,商业繁荣之景象可与三晋商城太谷媲美。半个世纪中,一直被人们誉为“小太谷”。村人马极在县内及省内外开设多家商号,并出任太谷县商会董事,其子马嵩年继承父业经商太谷,出任该县商会会长,富极一时。其时,本村食材商品花色品种与省城太原、太谷一样应有尽有,每家店铺都拥有至少二三千块白洋的资金,繁荣之景象冠于周边各地。

对于笔者的到来,村委会的干部非常热情。让座、沏茶、倒水、找资料、联系向导,每一个举动都浸透着真诚的待客之道。

正在镇里开会的李宝山书记得知消息后,随即打电话安排村干部陈春亮和两名老者一同参观村史馆,并到大街小巷走访。

在村史馆的大门口墙上,一排整齐的牌匾引人注目。2018年12月,住房城乡建设部拟将段村列入第五批中国传统村落名录;2019年1月,入选第七批中国历史文化名村;2019年6月6日,列入第五批中国传统村落名录;2020年3月,该村作为全国第二批村落单馆入驻中国传统村落数字博物馆。

不难看出,这个古老村落的传统文化传承工作是多么的扎实和颇有成效。

出生于1957年的马联俊老人是马嵩年的后人,据他介绍,段村繁荣兴盛于清末至民国中期。当时受晋商影响,村里人十分重视文化教育和商业致富,孩子到上学年龄就被送到私塾或学堂读书,一般家庭的男孩子要上五六年学,尔后,大人们就找门路、托关系送其到外地作坊学手艺,有的则在商号学经商做买卖。三年五载后,他们大都学到了手艺,顶上了生意,成了堂柜,当了东家。据说,明清时期,段村人的足迹遍布全省,生意做到太原、太谷、祁县及张家口、北京、上海、武汉和成都等地,其中在太谷和东三省的生意人为数最多,商业致富、商业兴村成为段村兴旺发达的主要理念。

老人回忆说,段村人在太谷学艺经商的人学有所成后回到村里,就包办作坊,开店铺,推动了本村经济的发展。当时村里的坊铺就有10余个行业23个字号。比如永义堂、德丰昌、庆生玉、益成功等饼面铺,义合源、大泉玉酒坊,玉兴隆粉坊,三义斗粮店,天顺饭铺,大源当当铺,天和厚木坊,吉生茂、义聚生家柜店,万义永银匠铺,万胜长、天兴长、益和公绸缎铺,还有药店、理发店等,大街上车水马龙,马拉小轿车出出进进、络绎不绝。

跟随老人和村干部走进段村的大街小巷,古风古韵的建筑令人目不暇接。村内现存70余座晋商百年老宅群,保留明清时期历史风貌。这些老宅建筑格局独具匠心,多为四合院结构,院落布局严谨,房屋建筑高大宽敞,木雕、砖雕、石雕等装饰精美绝伦,展现出了高超的工艺水平。

除去晋商基因与太谷高度吻合之外,段村的教子文化和太谷孟母文化传承发展上也是一脉相承。自2012年首届中华孟母文化节成功举办以来,太谷孟母文化节已成为太谷重要的文化活动,至2023年已成功举办九届。而段村自2020年起每年都要举办教子文化节,核心主题为“忠义狐突,教子不二”。活动包含文笔塔开笔礼、狐突教子礼、成人笄礼、商贾礼、状元礼五大礼俗,通过传统礼俗展现忠信立世、诚信经商等家风传承,这样的文化现象是薪火相传的真实写照。

走进这些有着“小太谷”美誉的古村落,追寻太谷的昔日遗风,自豪感、责任感、使命感一起涌上心头……

记者手记

太谷模式的基因密码

通过大量的走访调查,笔者认为,明清时期“小太谷”的形成与当时太谷作为中国北方的金融中心在天时、地利、人和上有着完美的共振。

地理枢纽的先天优势。太谷地处晋中盆地核心,乌马河与象峪河交汇形成的冲积平原,为农业与手工业提供了天然沃土。北周建德六年迁治白塔村后,县城东控井陉道、西扼薛公岭道,成为太原通往晋南及中原的咽喉要道。这种“十字路口”的区位优势,使其成为明清晋商“驼帮”“船帮”的天然驿站。

金融创新的制度突破。太谷票号的诞生,标志着传统商业向现代金融的质变。道光年间,志成信票号首创“汇通天下”模式,通过“认票不认人”的信用体系,将白银流动效率提升10倍以上。至光绪年间,太谷170余家商号中,票号占比达30%,其资本总额占全国票号总资本的25%,远超平遥、祁县等地。这种金融霸权,使得北京、上海等大都市的金融机构总部多设于太谷,形成“钱庄在北京,总部在太谷”的独特格局。

文化教育的智力支撑。太谷教育体系堪称明清版“商学院”。凤山书院、繁穰书院培养的学子中,涌现出322名举人、54名进士,其中不乏精通算学、律法的商业奇才。孔祥熙家族创办的铭贤学堂,更是将西方金融学纳入课程体系,培养出中国首批现代银行家。这种“儒商一体”的人才结构,使太谷商帮在契约设计、风险控制等领域领先全国。

从太谷到榆次西白村,从太谷到太原店头村,从太谷到吕梁交城段村,从太谷到整个山西晋商的每一个角角落落,传统商业文明的基因始终在不断迭代。当我们在晋商首富曹家大院的砖雕前驻足,在太谷鼓楼的飞檐下沉思,看到的不仅是晋商的辉煌与落寞,更是一个民族在制度创新与时代变迁中的永恒求索。那些散落在黄土高原上的“小太谷”,终将在现代经济的星空中,找到属于自己的新坐标。

文/图 孙泰雁