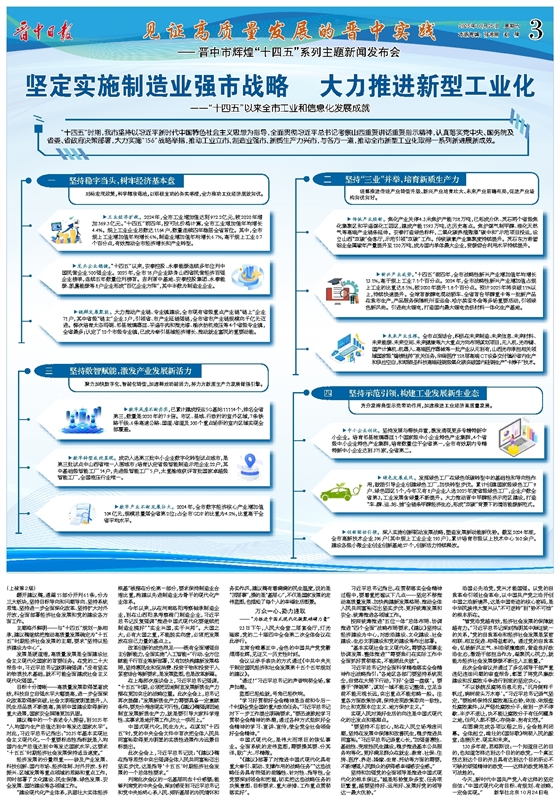

坚定实施制造业强市战略 大力推进新型工业化

——“十四五”以来全市工业和信息化发展成就

“十四五”时期,我市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平总书记考察山西重要讲话重要指示精神,认真落实党中央、国务院及省委、省政府决策部署,大力实施“156”战略举措,推动工业立市、制造业强市、新质生产力兴市,与各方一道,推动全市新型工业化取得一系列新进展新成效。

一 坚持稳字当头,树牢经济基本盘

对标宏观政策,科学精准落地,以积极主动的务实举措,全力推动工业经济质效向优。

▶工业经济扩规。2024年,全市工业增加值达到972.2亿元,较2020年增加369.3亿元。“十四五”前四年,按可比价格计算,全市工业增加值年均增长4.4%。规上工业企业总数达1164户,数量连续四年稳居全省首位。其中,全市规上工业增加值年均增长6%,制造业增加值年均增长6.7%,高于规上工业0.7个百分点,有效推动全市经济增长和产业转型。

▶龙头企业稳健。“十四五”以来,安泰控股、永泰能源连续多年位列中国民营企业500强企业。2025年,全市18户企业跻身山西省民营经济百强企业榜单,连续五年数量位列榜首。吉利晋中基地、安泰控股集团、永泰能源、凯嘉能源等8户企业形成“百亿企业方阵”,其中半数为制造业企业。

▶链群发展聚能。大力推动产业链、专业镇建设,全市现有省级重点产业链“链上”企业71户,其中省级“链主”企业3户,引领省、市产业延链强链,全市省市产业链规模向千亿元迈进。梯次培育太谷玛钢、祁县玻璃器皿、平遥牛肉和推光漆、榆次纺机液压等4个省级专业镇,全省最多;认定了12个市级专业镇,已成为牵引县域经济增长、推动就业富民的重要动能。

二 坚持“三业”并举,培育新质生产力

统筹推进传统产业转型升级、新兴产业培育壮大、未来产业前瞻布局,促进产业结构向优向好。

▶传统产业焕新。焦化产业关停4.3米焦炉产能728万吨,已形成介休、灵石两个省级焦化集聚区和平遥煤化工园区,建成产能1593万吨,达历史高点。焦炉煤气制甲醇、液化天然气等高端产业链条延伸。安泰打造绿色标杆,二氧化碳养殖微藻“碳中和”示范项目投运,设立山西“双碳”会客厅,示范引领“双碳”工作。传统碳素产业集聚度持续提升。灵石东方希望铝业金属镓年产量提升至120万吨,成为国内单体最大企业,资源综合利用水平持续提升。

▶新兴产业成势。“十四五”前四年,全市战略性新兴产业增加值年均增长13.1%,高于规上工业7.1个百分点。2024年,全市战略性新兴产业增加值占规上工业的比重达8.5%,较2020年提升1.8个百分点。预计2025年将突破11%以上,持续快速提升。全球首款醇电混动轿车、全省首台甲醇重卡等一批新产品在我市生产,产品服务保障杭州亚运会、哈尔滨亚冬会等多场重要活动,引领绿色新风尚。引进尚太锂电,打造国内最大锂电负极材料一体化生产基地。

▶未来产业生根。全市点面结合,积极在未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间、未来健康等六大重点方向布局谋划项目,无人机、光存储、国产计算机、机器人、高端医疗器械等一批产业从无到有,山西光存承担相关领域国家级“揭榜挂帅”攻关任务,华瑞医疗128层高端CT设备交付填补省内生产和供应空白,和顺银圣科技高端硅钢级氧化镁突破国内硅钢生产“卡脖子”技术。

三 坚持数智赋能,激发产业发展新活力

聚力加快数字化、智能化转型,加速释放动能活力,努力为新质生产力发展做强引擎。

▶数字底座不断夯实,已累计建成投运5G基站11114个,排名全省第三,数量是2020年的7.9倍。市区、县城、行政村的室外区域,7条铁路干线、6条高速公路、国道、省道及300个重点场所的室内区域实现全部覆盖。

▶数字转型成效显现。成功入选第三批中小企业数字化转型试点城市,是第三批试点中山西省唯一入围城市;培育认定省级智能制造示范企业22户,其中基础级智能工厂14户,先进级智能工厂5户,太重榆液获评首批国家卓越级智能工厂,全国液压行业唯一。

▶数字产业不断发展壮大。2024年,全市数字经济核心产业增加值104亿元,规模总量居全省第2位;占全市GDP的比重为4.2%,比重高于全省平均水平。

四 坚持示范引领,构建工业发展新生业态

充分发挥典型示范带动作用,加速推进工业经济高质量发展。

▶中小企业创优。坚持发展与帮扶并重,激发涌现更多专精特新中小企业。培育祁县玻璃器皿1个国家级中小企业特色产业集群,4个省级中小企业特色产业集群,培育数量位于全省第一,全市有效期内专精特新中小企业达到375家,全省第二。

▶绿色发展成风。发挥绿色工厂在绿色低碳转型中的基础性和导向性作用,鼓励引导企业创建绿色工厂,加快转型步伐。累计创建国家级绿色工厂9户、绿色园区1个,今年又有8户企业入选2025年度省级绿色工厂,企业户数全省第3,工业发展含绿量不断提升。大力推动晋中甲醇经济示范区建设,打造“车、醇、运、站、捕”全链条甲醇经济生态,形成“双碳”背景下的清洁能源新范式。

▶创新驱动引领。深入实施创新驱动发展战略,塑造发展新动能新优势。截至2024年底,全市高新技术企业396户(其中规上工业企业193户),累计培育市级以上技术中心160余户。建设各级小微企业创业创新基地27个,创新活力持续释放。