艺文志: 艺以稽古 文以载道

|

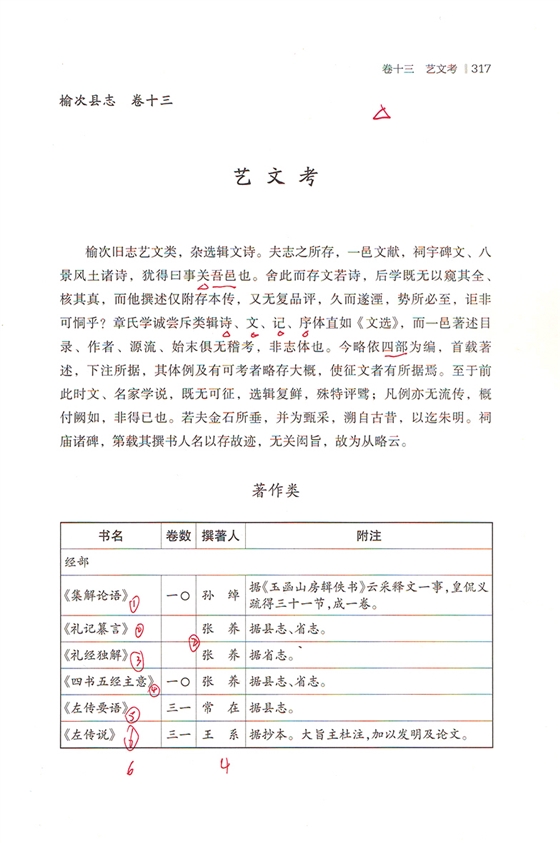

| 《榆次县志·艺文考》 |

|

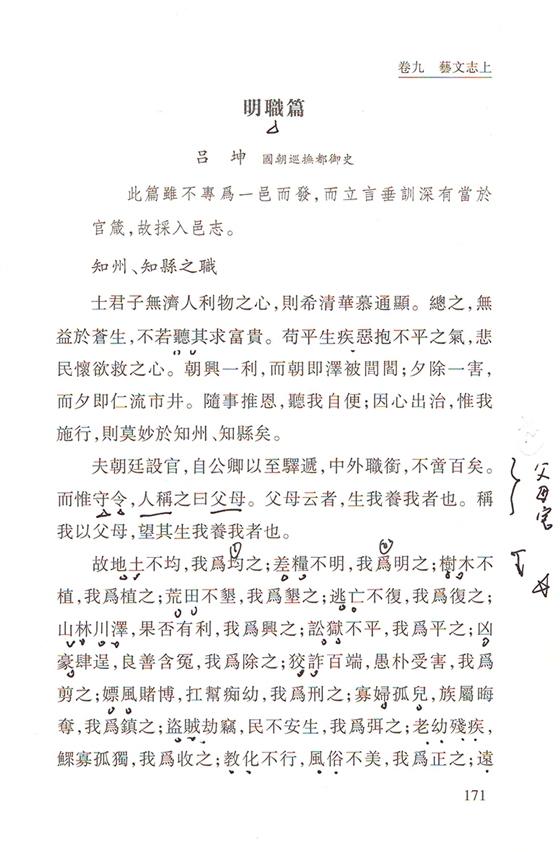

| 《太谷县志·艺文志》·明职篇 |

|

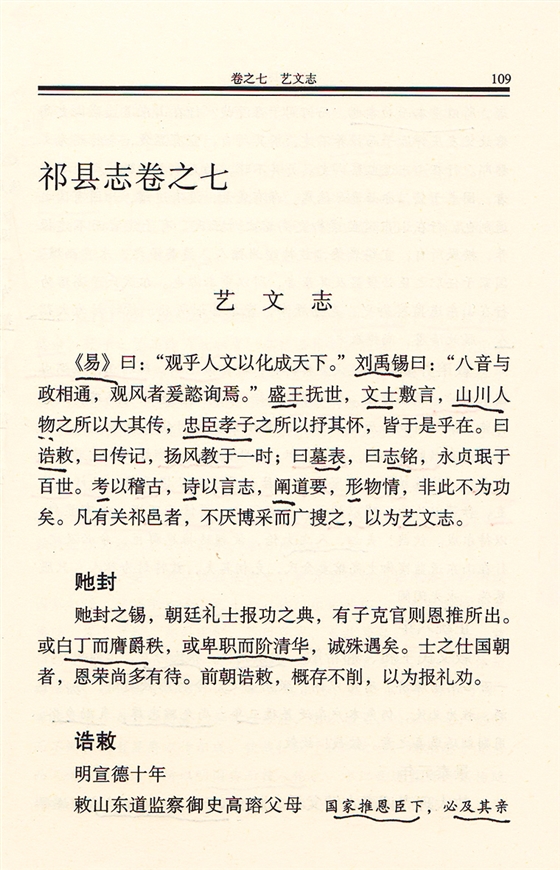

| 《祁县志·艺文志》 |

|

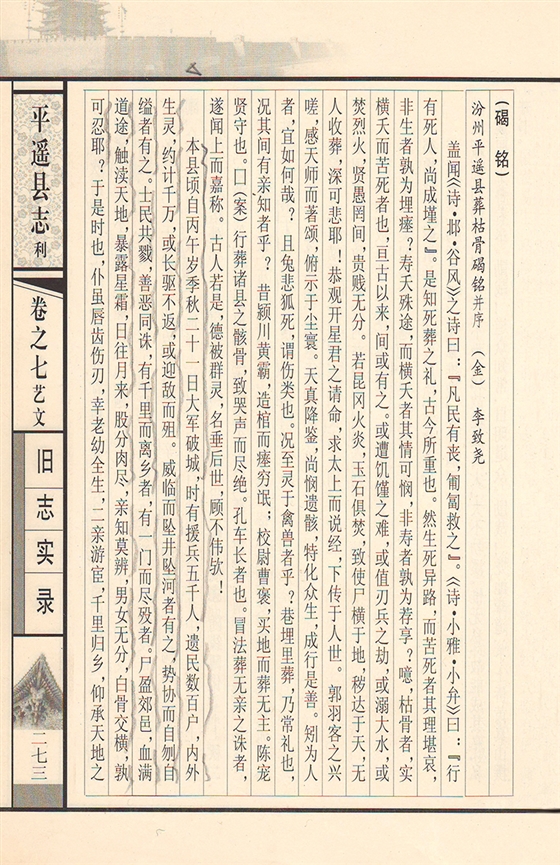

| 《平遥县志·艺文志》 |

赵世芳

一部古县志,半册“艺文志”。

“艺文志”最早出现在《汉书·艺文志》。清史学家、经学家、考据学家王鸣盛:“不通《汉书·艺文志》,不可以读天下书。《艺文志》者,学问之眉目,著述之门户也。”自《汉书·艺文志》后,历代史、志类书籍,皆设“艺文”,以收录各种典籍、图书以及单行文章诗词史料。细究之,艺是艺,广义上泛指各类学问著述,不是今天“艺术”之艺;文是文,各类记述形成的各种体裁文章,包括文学艺术,但不单指今天所说的“文学艺术”。

文章千古事。杜甫《偶题》诗:“文章千古事,得失寸心知。”文章流传久远关系重大,写作的甘苦得失只有作者自己知道。曹丕《典论》讲:“盖文章,经国之大业,不朽之盛事。”文章是治国理政的大事业,是能流传万代的不朽盛事。明《太谷县志·艺文志》极言艺文之精要。“人声之精者为言,而艺文之于言,又其精者也。”人发声音之精华为语言,而艺文是语言精华中的精华。“故帝德皇情,非文不达;茹古含今,非文不阐;探绩索隐,非文不彰;宣郁纾忠,非文不显。总之,以叙事而载道也。”所以帝王之德、朝廷之令,非行文不能下达;博览古书、通晓今文,非阅文不能阐明;探究深奥的道理、探索隐秘的事迹,非文章不能彰显;宣泄郁闷、表达忠心,非文章不能表露出来。总之,通过文章记言叙事去阐明一定的思想、道理。清《祁县志·艺文志》,“《易》曰:观乎人文以化成天下。刘禹锡曰:八音与政相通,观风者爰谘询焉。”《易·贲卦·彖传》说,日月刚柔交错,为天文;得文明而知止于礼义,为人文。观天文,可以察知时节变化;观人文,则可以以教育化成天下。刘禹锡(唐)说:八音(古乐器总称)与为政相通,观风者(考察民情的人)可以通过听音乐而知民意。“盛王抚世,文士敷言,山川人物之所以大其传,忠臣孝子之所以抒其怀,皆于是乎在。”盛世有德的帝王治理天下,读书人写文章发表议论,要为山川人物立传,忠臣孝子要抒发情怀,都在于文章啊!清《平遥县志·艺文志》:“文所以载道也,述往事,思来者,义有取焉。”文章之所以记录思想、承载道义,无非就是追往思来,希望将来的人了解他们的思想和抱负。

观古县志之文,虽不及文王之《周易》、仲尼之《春秋》、左丘明之《国语》、孙子之《兵法》、吕不韦之《吕览》……;观其诗,虽不及《诗经》、《离骚》,但在一县之域,修志者千辛万苦、千方百计,收集典籍文献、创作诗词文赋,已算是可传后世之大功大德之人了。自古及今,不管科技多么发达,互联网多么便捷,但其只是在“器”的层面而已,文章之叙事载道的作用,永远不会过时,于国家是这样,于小小一个县亦是这样。

艺文撷集之。《太谷志·艺文志》:“太谷自创邑以来,至今千有余年,操觚(木简)染翰(长而硬鸟羽,指毛笔、书信)之俦(辈),掞藻(铺张辞藻)摛英(舒展优美的文字),体裁各异。”

艺文志包括哪些题材、体裁文章?以清《祁县志·艺文志》为例。“曰诰敕(朝廷封官授爵的敕书)、曰传记(记载人物生平事迹)、曰风教(风俗教化)于一时;曰墓表(表彰死者的碑文)、曰志铭(墓志铭)、永贞珉(石刻碑铭的美称)于百世。考以稽古(通过考证这些艺文,明白记录的事迹,明辨所讲的道理,以为今用),诗以言志(写诗来表达自己的志向),阐道要(阐述道理要点),形物情(表现事物的情状),非此不为功矣(非艺文达不到这样的功效)。”

而到了民国《榆次县志·艺文考》则别有见解,认为榆次旧县志杂选了文与诗,后来的学者无法看到一县文献之全貌之真伪,时间久了就会湮灭。所以“今略依四部为编,首载著述,下注所据,其体例及有可考者略存大概,使征文者有所据焉。”“四部”,即从晋到清通行的图书分类名称,把典籍、图书分为“经、史、子、集”四大部类。经,即《诗》、《书》、《易》、《礼》、《乐》、《春秋》等;史,包括正史、古史、杂史、起居注、仪注、刑法、地理、谱系等;子,指儒、道、法、名、墨、纵横、杂、农、小说、兵、天文、历数、五行、医方等;集,有楚辞、别集、总集等,共四十类。《榆次县志·艺文考》以表格形式(书名、卷数、撰著人、附注),将著作类中几十位作者、近百部著作展现出来,十分珍贵。像“经”部中的张养、王沂、常麟书;“史”部中的孙绰、孙盛、文彦博、常麟书等;“子”部中的褚衭、王沂、阎南图、常龄、郝丕根、董化裁等;“集”部中的“孙家三雄”、褚衭、王系等。有些作者如常麟书,可以说是“四部”通“吃”、著作等身。另一类为“金石类”,金石,即刻在铜器、石碑上的古文字及有关资料,《榆次县志·艺文考》做了收录,且附收了大量古砖、古瓦当上的篆刻、题额。在古代,文献资料或因兵火、或因材质、或因天灾,收集、保存很不容易,尤其是县一级。清《平遥县志·艺文志》:“平虽下邑,然陶唐氏故墟,从古迄今,岂无(难道没有)鸿儒(大儒)巨笔(写作高手)可以照人耳目(传承下来,听见看见)、垂诸竹帛(写到竹帛上传下来)者?顾兵火(战争)之余,凌夷(衰落)残缺久矣,其无征(考)也。兹因旧志之所传闻及其他金石碑版、断简(竹简)残册出于烧劫之遗,率(先)搜(搜求)而登之,存什一于千百(亡多存少),择其尤雅(完整美好)略著于编(入志),以告后之君子新作者附入”。究编志者拳拳家国情怀之心,想他们筚路蓝缕搜求史料遗迹之难,就是为了后来者著书编志时加进去,让历史薪火相传,让中华文脉接力接续,更能理解什么叫中华文明生生不息。

叙事而载道。浩浩乎史,郁郁乎文,叙事而载道。县志虽多涉基层民间之事,但保留了古代社会基层治理和乡情民风的大量信息,从中可以深刻理解什么叫“以史为鉴”。

(1)叙事述史。无论诗或文或碑铭,记大事要事是首要任务。今天我们看到平遥古城保留了完整的城市规制和大量的古建筑,如果再看看平遥古县志“艺文”中关于孔庙、西河书院、文昌阁、泮池、义学碑、义田碑、尹吉甫庙、城隍庙、应润庙、魏公生祠、城墙、中都河、惠洛桥、清虚观等建筑的“记”文,通过深挖细究,讲好历史故事,做好文创产品,足可展古城昔日辉煌、雕古城今日文心、添古城旧制新韵、强文化软硬实力。如,平遥城由周卿士尹吉甫筑将台始,清巡抚韩邦奇有五言律诗《尹吉甫墓》颂之:“瞻仰周卿士,凄其古墓门;苔荒啼鸟迹,草没断碑痕。殂豆(古代祭祀的两种器皿)千秋远,仪型百世尊;空留台畔月,常照此乾坤”。吊古怀人,将台赏月,看光照朗朗乾坤,记筑城第一功臣。

太谷今天的“怡园干红”葡萄酒很有名,元末明初太谷已有种植、酿造葡萄酒的记载。明姑苏人、户部侍郞高启《题太谷葡萄酒》:“西域几年归使隔,汉宫遗种秋萧瑟;谁将马乳压瑶浆,远饷江南渴吟客。……床头如能有五斗,不将轻博凉州守。”此诗说有出使西域者,归来带回葡萄种苗,(成熟后)把像马乳一样的葡萄压成琼浆玉液,让(我)这江南来的人也能喝上葡萄美酒,床头如果能有五斗这样的美酒,我也可比凉州太守了。同题还有两首诗,写《紫葡萄》的也有两首诗,如“西风窗户晚飕飕,架上葡萄已熟秋。细数不过三十颗,争如一斗博凉州。”

当然,艺文志也有不少战争记载,最惨烈的如(金)乡贡进士李致尧所写的《汾州平遥县葬枯骨碣铭并序》一文(时平遥属汾州),记录了大军破平遥城造成的人间惨剧:“本县自丙午岁(1153年)季秋(农历九月)二十一日大军破城,时有援兵五千人,遗民数百户,内外生灵,约计千万(成千上万)。或长驱不返,或迎敌而殂。威临而坠井坠河者有之,势胁而自刎自缢者有之。士民共戮,善恶同诛,有千里而离乡者,有一门而尽殁(死)者。尸盈郊邑、血满道途,触渎天地、暴露星霜,日往月来、股(骨)分肉尽,亲知莫辨、男女无分,白骨交横、孰可忍耶?”此段写事件由来,反复铺陈,详其惨烈。作者敬从父命,与友人出钱雇人,搜寻遗骸,埋葬尸骨。“数月之间,聚一千五百余副”,葬于城西北五里古大墓之北,春秋祭享。“呜呼!风吹雨洒,浅土尚多,未经葬者,依青暴白(青草中暴露皑皑白骨)”,作者“遍向郊原,广收远掇,半载之间,又得二千馀骸”,从“井中淘出尸骸五十馀副”“浮土耕出军尸七百余副”“井中水浸者,命土人淘出二百馀副,诸处寻收又得一百余副,葬于前坟之南”。然后,立碑而作铭(墓志铭)曰:“哀哉亡灵,生逢运劫。城破家残,父离子别。避刃者殂,迎敌者折。河井漂流,刎缢(被杀的上吊的)交列。千里而来,一门尽绝。遍地横尸,满城流血。日落风悲,云愁雾结。鬼泣神号,猿啼乌噎。寂寂悲坟,烟锁明月。”此文反复描写尸骨状态、尸骨数量,悲情、悲状、悲声震天动地,让我们再次穿越回那个战火纷飞的年代,目睹战争的残酷、人民的惨状,体会祭者的仁心、殓者的壮举。

(2)明职履责。明《太谷县志·艺文志》中有一篇文章《明职篇》,作者吕坤,明朝巡抚都御史,该文详列了知州、知县之职及州、县佐贰(正副)和教官之职责。正如此文开篇所注:“此篇虽不专为一邑而发,而立言垂训(立论、训词)深有当于官箴(相当于古代居官格言),故采入邑志。”

“父母官”由来。“夫朝廷设官,自公卿(指朝廷高级官员)以至驿递(传递公文、服务差人休息换马的人),中外(朝内朝外)职衔,不啻百矣(不只百人)。而惟守令(只有郡守邑令),人称之曰父母(是百姓称之为父母的)。父母云者,生我养我者也。称我以父母,望其生我养我者也。”父母,是生养我的人;把知州、知县比作父母,是希望我生养他们。

怎么当好“父母官”。“故地土不均,我为均之;差粮不明,我为明之;树木不植,我为植之;荒田不垦,我为垦之;逃亡不复,我为复之;山林川泽,果否有利,我为兴之;讼狱不平,我为平之;凶豪肆逞,良善含冤,我为除之;狡诈百端,愚朴受害,我为剪之;嫖风赌博,扛帮痴幼,我为刑之;寡妇孤儿,族属晦夺,我为镇之;盗贼劫穷,民不安生,我为弭之;老幼残疾,鳏寡孤独,我为收之;教化不行,风俗不美,我为正之;远里无师,贫儿失学,我为教之……”,作者用排比手法,一气列举了三十八件“职责”所在,涉及均田地、明差粮、植树木、垦荒田、招逃者、兴山川、平讼狱、除凶豪、剪狡诈、刑嫖赌、镇阴夺(镇压同族内欺夺寡妇孤儿)、弭(除)盗贼、收弱者、正风俗、教失学(无师失学者)、积仓廪、恤狱囚、一斗尺(统一斗尺打击欺行霸市者)、省税课(减税降费)、逐酷史、禁勒索、除起解(押送犯人索要钱财者)、惩懒惰、驱邪教、训庸医、兴学政、治市霸、杜诬人(杜绝诬陷之人)、殄党恶(除结党营私主谋唆讼之人)、安乡夫、举事业、修废事、聚民意、去民恶(民不喜欢之事)。三十八件大事,无一个动词重复,三十八件大事,“使四境之内,无一事不得其宜,无一民不得其所。”通过治事理事,使一县之内,没有一事得不到恰当的治理,没有一人得不到恰当的安置。“深山穷谷之中,无隐弗达;妇人孺子之情,无微不照,是谓知此州,是谓知此县”。即使深山大谷之中,没有一处不知情,妇女儿童的诉求,没有一丝一毫得不到照顾,这就叫知此州,这就叫知此县。“俾一郡邑爱戴吾身,如坐慈母之怀,如食慈母之乳,一时不可离,一日不可少,是谓真父母。各官试自点检,果能如是乎?”如果一郡一邑之民爱戴“父母官”,那“父母官”就要让百姓像坐在慈母之怀、含着慈母乳头一样,一刻不能离,一天不能少,这就叫“真父母”。各位反躬自省,果然能做到这样吗?

勤省自身。“耽(沉迷于)诗赋者,以豪放自高;好晏安(喜欢平静安逸)者,以懒散自适;嗜骄泰(嗜好骄恣放纵)者,以奢侈自纵;工媚悦(处心谄媚取悦)者,剥民膏以事人;计身家(算计自身利益)者,括民财以肥己。民生疾苦,昏昏绝不闻知;风俗美恶,梦梦那复理会。一般坐轿打人,前呼后拥,招摇大市稠人之中,面目亦安否乎?意念无愧否乎?大街小巷,千百人环视,爱我乎?敬我乎?恨我乎?笑我乎?厌恶而鄙夷我乎?此不必揆(揣测)之人情,一反己而可知己(反过来就知道自己了)。如此作官,果称职否乎? ”如此做官,果真称职吗?

(3)启智劝学。明《太谷县志·艺文志·明职篇》中有一节为“弟子之职一·读书缘由。”作者在代州拜谒先师(孔子)庙、试讲圣训后问:“诸生知圣贤为经史(经史子集中之前二)垂训(垂示教训),朝廷以学校养士(培养人才)之意乎?”,下文层层剖析作答。

天地同一理,人共一心肠。“夫乾坤内只有这一种道理,古今人只有这一副心肠,千古圣人心肠中是这个道理,吾人心肠中也是这个道理”。“只是圣人志气清明,义理昭著,又身心体验,措注精详。故其精神心术之微,识见施为之妙,载在方策,傅流后代。”先明一理者为圣人。

教书育人,明理正心,“譬之饮食,圣人是做造的,吾人是吃穿的。做造的留式样,吃穿的享见成。所以朝廷教人读书,正欲以我这副心肠,就经史中明那一种道理”。经史无所不包,“自古及今,凡身心性命之精言,天下国家之治道,天地鬼神之造化,草木鸟兽之情状,及仓卒难应之务,艰危难济之变,纠葛难剖之事,隐微难见之理,玄远难测之数,经史中有一之不载者乎”?经史之道是治国、做人之本,“古今是这个天地人物,古今是这等参赞辅相。故以经史之道,治今之天下,言言符契,事事吻合,不必费古人之心,自能获古人之效。经书之有资于身心,犹衣食之有资于口体。世上少他便不成世界,人生少他便不成好人。”如此行文,在古代典籍中,实属另类,实在有趣味有道理。

遵圣贤之言,成圣贤之身,以立圣贤事功。“诸生终日诵读,字字都向心头想一想,一句句都往身上贴一贴,试看古人所言,与我身心合不合。其合者,便要体验扩充;其不合者,便要沉潜思索。便知圣贤千言万语,说的是我心头佳话,立的是我身上妙方,不必另竭心思,举而措之,无往不效。”纯粹是明朝白话文。

“四字”修身,“四字”为国。“古者十五而入大学,格、致、诚、正、修、齐、治、平这八件合下,是一齐做底。其实格(物)、致(知)、诚(意)、正(心)功夫,磨练成这个身子;修(身)、齐(家)、治(国)、平(天下),全到天下国家处作用。”虽是明代文章,然大白语、深道理,退而思之、意味隽永。

(4)建言献策。条陈,就是下级向上级分条陈述事情、建议或意见的文书;议,即谋化、对策。对上级建言献策,陈兴利除弊措施。明太谷县知县乔允升,给巡按山西监察御史上的《条陈吏治民情议》:“一曰兴水利,夫水利者,不雨(不下雨)而灌,不潦(雨过多)而足,最为农家第一事。二曰多栽植,夫一年之利种谷,十年之利种树(一年内有收获要种谷物,长久有收获要种树)。如此十年,始于拱把(直径大到两手合围),终于合抱(两臂围拢),其叶足以充食,其材足以架屋。三曰劝织纺,本县地脉寒凉,半岁(半年)耕田,半岁空闲。民以其余力,尽心于织纺,虽不知植桑养蚕,而纺花织布甲于他邑(比其他县强),办税(交税)养育(养家糊口)多籍(依靠)于此。四曰革窩(窝)访之弊,(略)。五曰革奢侈之弊。夫婚丧虽系大礼,尤贵得中(差不多),而本县则骄矜(傲慢)争诩(夸耀),习染成风”等等。如今看来,仍有借鉴价值。

(5)明理致知。明《太谷县志·艺文志》“诗”部分,有山西巡抚魏允贞《论理》诗作,赋比兴、哲思理俱佳。魏永贞自万历二十一年巡抚山西,一任十年,一系列举措令山西大治。《论理》有孝顺父母、尊敬长上、和睦乡里、教训子孙、各安生理、毋作非为之“衍”(讲说)五首;有谕(晓谕)士、农、工、商四大行业四首;有谕做官操守的清、慎、勤七首;有谕将、军士的两首。如孝顺父母,“父母恩深不知名,譬如根立树方成;怀胎十月频频护,在抱三年处处撄(呵护)。”尊敬长上,“长少须知天注定,尊卑总是帝安排;过(经过)当趋(快走)也见当作(作揖),坐让席(坐)兮步让阶(台阶)。”和睦乡里,“地基(宅基地)水利(农田灌溉)休争气,语话微差不记肠;闾巷小民勤念此,自然天上降康祥。”教训子孙,“人欢生子又生孙,答语成人非饱温;几个才名传海内,许多行止败家门。”谕士(读书人),“满架诗书宜熟念,公门跬步(每一步)莫轻视。”谕农,“戴星起看牛食草,趁雨忙将种布田。”谕商,“四民(士农工商)最下是经商,利己瞒人亦可伤。”谕清,“民贫无计可为扶,惟在诸贤着意乎?贪昧到头为覆辙,清廉端底(到底)是亨(坦)途。”以诗言理,以理教化,这样的诗作颇多。

(6)以诗言志。仍以魏允贞之诗为例,他的《擬古》一诗,颇有《诗》之风雅。“去年骄阳,今年雨雪;去年何苦,今年何悦(高兴)!雨雪霏霏,正月为期;二麦(大麦、小麦)得种,妇(妇女)子(子女)嬉嬉。雨雪飘飘,谷日之朝(传说正月初八是谷子生日,根据天气晴阴,判断收成丰歉);犹忆去年,春土如焦。”

清《祁县志·艺文志》有诗《防贼有感》,为知县王允言所写:“丑贼何昌炽(猖獗),乾坤未廓清;太阳千古照,鬼火暂时明。天道扶华夏,人心归帝京;试看忠义士,丕(大)振凯歌声。”(明末清初)傅山《过昭余宿丹枫阁书温峤传后》:“太原人作太原侨,名士风流太寂寥。榆次颇谙(熟悉)有孙盛,昭余(祁县)不信产温峤。”太原人作太原侨,明朝亡了,自己无国无家,只能四处做客,所谓“侨公”。虽为名士风流人物,但太寂寞了,榆次人都熟悉孙盛,昭余(祁县)人却不信自己还有温峤这样的风流名士。此诗绕来绕去,此情回味无穷。

(7)以情颂景。古县志“艺文志”中几乎都有“八景”或“十景”,以诗的形式歌而颂之,从而成为今天文旅产业发展的“底色”。如,太谷的风山春色、象水秋波、龙冈烟雨、马陵积雪、古城芳草、吴塚斜阳、松巅朝云、酎泉春水;平遥的贺兰仙桥、市楼金井、凤鸟栖台、于山药迹、源池泉涌,婴溪晚照、超峰晓月、麓台叠翠;祁县的麓台龙洞、昌源春水、帻山晚照、龙舟夜月、高峰积雪、故县龙槐、一柏二井、沙城断碑;榆次的罕山时雨、涂水洪涛、龙门晚照、井峪寒泉、源池荷花、榆城烟柳、神屹积雪、蔺郊无霜。旧八景的特点是,主观的多、瞬时的多、即景的多,如今大部分景点物非人也非,诗中所咏,实处虽在,其情已非。可贵的是这些诗留住了古人面对关山雄道、河流晚照、风花雪月、楼台亭阁的心情、感情,让后来者体悟古仁人之意、诗人之情,看得见山水,记住了乡愁。

文献典籍,浩如烟海。县志之“艺文”,题材丰富、体裁分明。政声民心、依稀可听。前可见古人,后可启来者。